技術紹介

当社は橋梁、沿岸製品分野における高度な技術力と豊富な経験を活かし、時代のニーズに応えるため技術開発に努めています。

防災・減災対策 津波対応浮桟橋

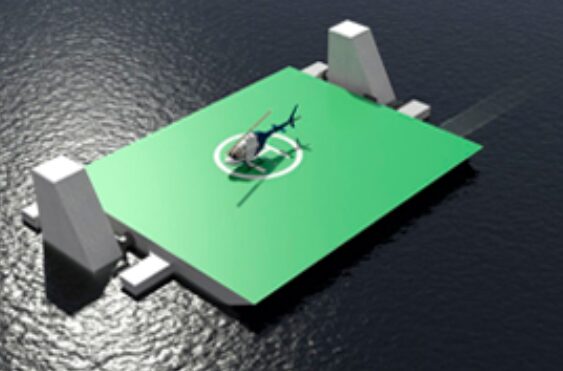

津波対応浮桟橋

流失しない係留杭

概要

東日本大震災では、津波によって浮桟橋が流失する被害が起きた一方、係留された旅客船とともに津波に耐えた浮桟橋、軽微な損傷にとどまり震災後も使用できる浮桟橋が多数ありました。浮体が流失しなければ被害は小さくなるため、浮桟橋改良点のポイントを紹介します。

研究・開発のポイント

・杭係留式は流失しなければ損傷は少なくなるため、流失しない杭構造に。 ・チェーン係留式は法線ずれを最小にする係留方法を採用。 ・浮体本体は漂流物による接触にも耐える浮体構造に。 ・連絡橋は自由支点構造にすることによって被害を最小限に。

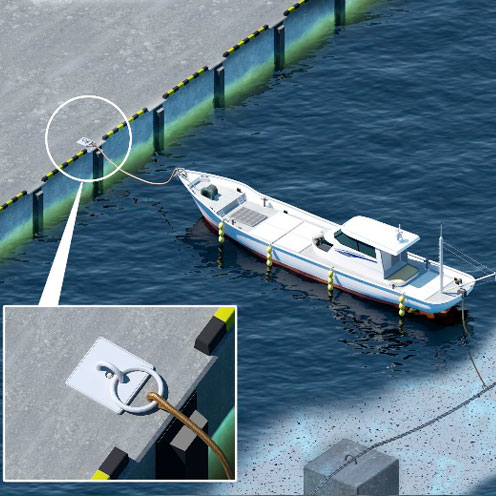

流失しない係留杭の工夫例

到達する津波高さに対応する係留杭高さに変更することで浮体流失を制御しました。

流失しない係留杭

係留杭を高くする

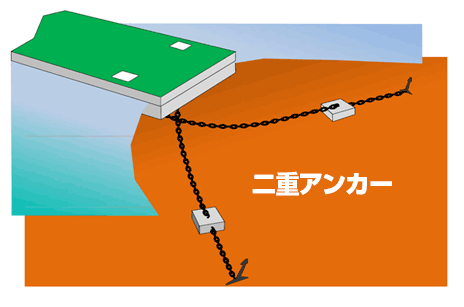

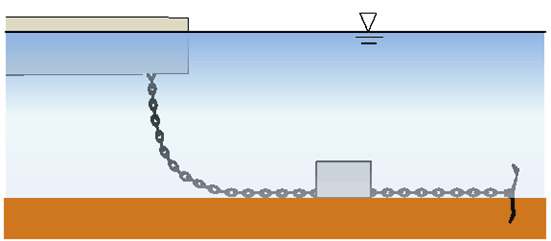

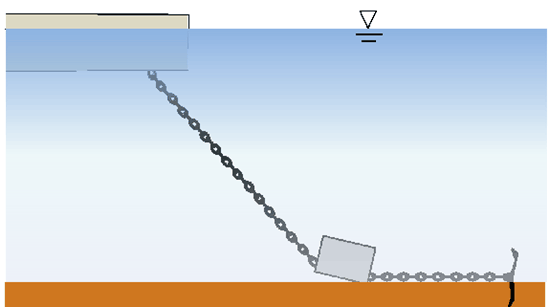

チェーン係留式の法線のずれを小さくする工夫例

二重アンカーの採用により、津波時の移動量を最小限に制限する。

【常時】アンカーにより浮桟橋は定位置にあります

【異常水位時】補助アンカーが働き浮桟橋の定位置を保持します

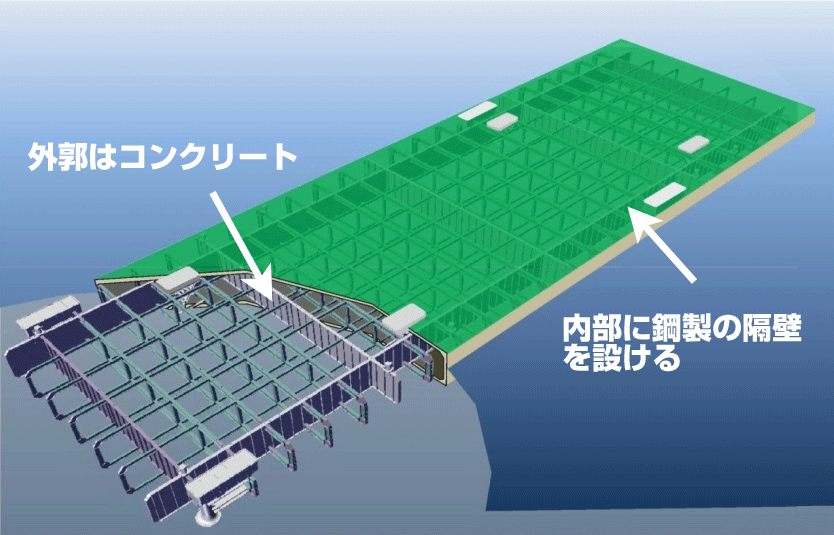

漂流物に対する工夫例

壁の二重化により、漂流物が衝突し壁が損傷しても浮力を保持する。

側壁の二重隔壁

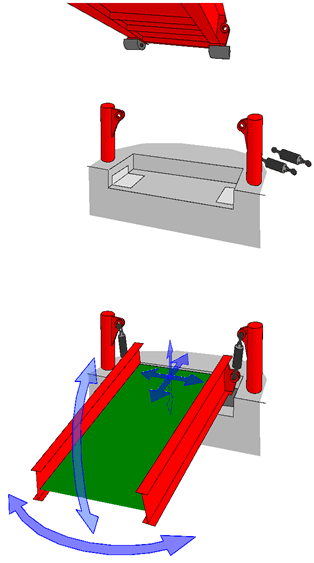

連絡橋の落橋に対する工夫

ゴム支承と吊支承を併用した自由支点方式とし、津波の波力・揚圧力を変位する事で荷重を逃がし、支承部の損傷による落橋を防止する。

連絡橋支承部の自由支点

従来方式との比較

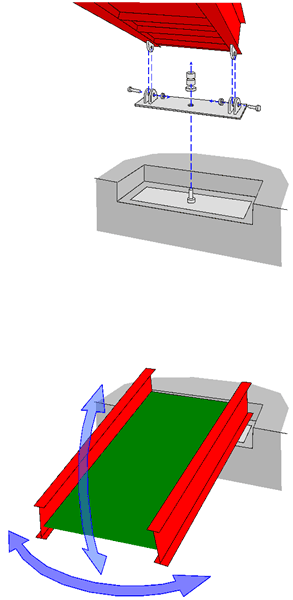

損傷回避、早期復旧の工夫例

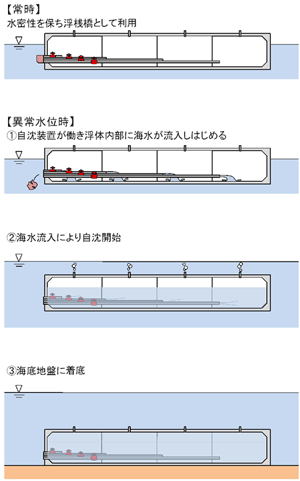

係留杭構造に影響がでる水位になる前に自沈装置が働き、浮体内に海水が流入し、浮体を海中に沈め、津波による損傷を回避する。津波が去った後、エアー注入により早期に復旧させる。

浮体自沈装置

異常水位の浮体自沈装置

浮体の被災メカニズムの研究

我が社では、港湾空港技術研究所らとともに港内に設置された浮体構造物の津波による被災メカニズムの研究をおこないました。 ・震災による宮城県内の浮体の被災状況を整理 ・津波に対する浮体の特性を知るため、水理模型実験を実施 ・数値計算による津波の状況把握と被災メカニズムの検証 ・係留杭の設計手法の検討

水理模型実験の状況

水理模型実験の状況

技術関連情報

特許

・特許第5497574号(連絡橋の支持構造) ・特許第5684742号(浮体の保護用自沈装置)

主な論文・報告

・有川 太郎・中野 訓雄・城戸崎 新・三上 隆・西 和宏:港内に設置された浮体構造物の津波による被災メカニズムの研究,土木学会論文集B2(海岸工学),Vol. 69 No. 2 pp.866-870,2013.10 ・有川 太郎・中野 訓雄・城戸崎 新・三上 隆・西 和宏:杭係留方式浮桟橋の津波外力推定に関する考察,土木学会論文集B2(海岸工学),Vol. 70 No. 2 pp.906-910,2014.10 ・有川 太郎・中野 訓雄・城戸崎 新・島田潔・三上 隆・西 和宏・塚原靖男:杭係留方式浮体の津波による被災メカニズムの検討,港湾空港技術研究所資料,No. 1299,2015.3

see other coastal-related

technologies